明星大学理工学部 年縄 巧

1.はじめに

2003年4月6日〜4月11日にフランス国ニース市のアクロポリス国際会議場でEGS・AGU・EUG合同会議が開催された.写真−1,2はこの合同会議が行われたアクロポリス国際会議場である.この会議場では,1995年に第5回世界マイクロゾーネーション会議も開かれており,8年前のこの会議に出席した筆者は,いつかまたこの南仏のリゾート地に来ることを切望していた.今回この合同会議に出席する機会をいただき,この憧れの地に再び訪れることができた.本稿ではこの合同会議について紹介する.

写真−1 アクロポリス国際会議場

写真−2 会議場入り口

2.イラク攻撃の影響

8年前にもこの会議場に訪れたわけであるが,その時と大きく違った点は,会場に入りにくかったことである.朝,会議場に入ろうとすると,およそ200m近い行列に並ばなければならなかった(写真―1,2).会議のネームプレートを持っていない人は警備員に追い払われた.建物に入ると,空港のように金属探知器を用いた手荷物検査があり(写真−3),これを通ってようやく会場に入ることができる.この厳戒?な警備態勢もイラク攻撃に関連したテロ防止のためであろうが,実際には手荷物検査は形式的なものであった.

写真−3 入場ゲートの様子

3.会議の概要

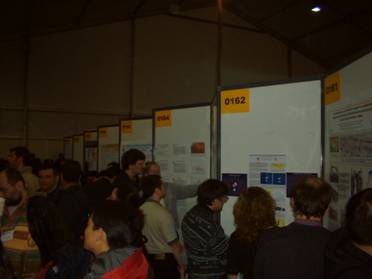

この会議は3つの学会(EGS: European Geophysical Society; AGU: American Geophysical Union; EUG: European Union of Geosciences)が初めて合同で集まったものである(このうち,EGSとEUGは2002年9月に統合してEGU: European Geosciences Unionになった).参加者の正確な数はわからないが,会議で配布されたプログラム&著者集(これだけで厚さが4cm近くある)を見ると,1万人くらいであるから,おそらく8,000人くらいの参加者はあったであろう.実際,通常の学会に比べて参加者がかなり多い印象を受け,ポスターセッションでは通路を通るのが困難であり,口頭セッションでは休み時間に早めに行かないと良い席には座れないほどであった.写真−4,5に口頭発表,ポスター発表の風景を紹介する.ポスター発表の写真を見てもわかるように,人の数がかなり多く,会議が大盛況であったことを示している.

写真−4 口頭発表

写真−5 ポスター発表

4.プログラム

表−1にこの会議のプログラムを示す.このうち,地震工学に関係するものとしては2番目のSolid Earth Geosciences の中の Seismologyと13番目のNatural Hazard である.この2つのプログラムのセッションを表−2,3に示す.

表−1 会議のプログラム

|

Plenary Session |

Union Symposia |

|

Solid Earth Geosciences |

Geodynamics

Programme |

|

Geodesy |

Geodesy Programme |

|

Hydrological Sciences |

Hydrological Sciences Programme |

|

Ocean Sciences |

Ocean Sciences Programme |

|

Atmospheric Sciences |

Atmospheric Sciences Programme |

|

Climate: Past, Present, Future |

Climate Sciences Programme |

|

Solar-Terrestrial Sciences |

Solar-Terrestrial Sciences Programme |

|

Planetary and Solar System Sciences |

Planetary and Solar System Sciences Programme |

|

Nonlinear Processes in Geophysics |

Nonlinear Processes in Geophysics Programme |

|

Natural Hazards |

Natural Hazards Programme |

|

Biogeosciences |

Biogeosciences Programme |

|

Cryospheric Sciences |

Cryospheric Sciences Programme |

|

Energy, Resources and the Environment |

Energy, Resources and the Environment Programme |

|

Geophysical Instrumentation |

Geophysical Instrumentation Programme |

|

Key Note/Medal Lectures |

Key Note/Medal Lectures Programme |

|

Short Courses & Workshops |

Short Courses & Workshops Programme |

|

Townhall Meetings |

Townhall Meetings Programme |

|

Papers of Special Interest |

Papers of Special Interest Programme |

表−2 Seismology 部門のセッション名

|

SM1 |

Open session on seismology |

|

SM2 |

The Core-mantle Boundary |

|

SM3 |

Seismic and seismological investigations of the lithosphere |

|

SM4 |

Mantle anisotropy |

|

SM5 |

Swarm earthquakes: a multidisciplinary approach to mechanisms and processes of the upper mantle - crust interaction |

|

SM6 |

Controlled Source Seismology |

|

SM7 |

Techniques of shallow seismic and georadar imaging |

|

SM8 |

Numerical methods for seismic wave propagation |

|

SM9 |

Current issues in seismic event location |

|

SM10 |

Groundshaking scenarios and site effects |

|

SM11 |

Geophysics for the seismic hazard assessment service |

|

SM12 |

Physics and Mechanics of Earthquakes and Faulting |

|

SM13 |

Active faulting and continental deformation |

|

SM14 |

Observations and models of interearthquake triggering |

|

SM15 |

Multidisciplinary studies of the November 14 th 2001, Mw 7.8 Kokoxilli earthquake,Qinghai province,China |

表−3 Natural Hazards 部門のセッション名

|

NH1 |

Global precipitation measurements and hydro-meteorological extremes |

|

NH2 |

Diagnosis, modelling and forecasting rainfall events producing extreme ground effects |

|

NH3 |

Diagnosis, modelling and forecasting of natural hazards produced by extreme weather and climate change |

|

NH4 |

Real time flood forecasting |

|

NH5 |

Landslides and debris flows: 1. monitoring and modelling; 2. rainfall induced events; 3. ground failure hazards in seismically and volcanically active regions |

|

NH6 |

Remote sensing and indirect ground based geophysical techniques for the recognition, characterisation and monitoring of landslides |

|

NH7 |

Large slope instabilities: from dating, triggering and evolution modelling to hazard assessment |

|

NH8 |

Submarine mass movements and their consequences |

|

NH9 |

Slope movements in weathered materials: recognition, analysis, and hazard assessment |

|

NH10 |

Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction |

|

NH11 |

Seismo-electromagnetics and related phenomena |

|

NH12 |

Volcanic hazards: Ground-based and satellite studies of explosive and effusive eruptions |

|

NH13 |

Gas emissions |

|

NH14 |

Tsunamis |

|

NH15 |

Storm and freak waves and flooding |

|

NH16 |

Snow avalanche formation, dynamics and risk assessment |

|

NH17 |

Hydrologic and geomorphologic assessment of glacial hazards |

|

NH18 |

New research on building stone decay hazards |

|

NH19 |

Landslide and flood risk |

|

NH20 |

Earthquake and Volcanic risk |

|

NH21 |

Multidisciplinary approaches in natural hazard risk assessment |

|

NH22 |

Historical information, databases and dating techniques for natural hazards and risk assessment: |

|

NH23 |

Computer-assisted simulations of natural phenomena for hazard assessment |

Seismology のセッションは15,Natural Hazard は23あり,それぞれがポスターと口頭の2つのセッションを持つのであるから,これだけでもかなりの数である.筆者が主に参加したのはSeismology のSM10: Ground shaking scenarios and site effectsであるが,このセッションでは,口頭の発表が20,ポスターの発表が43であった.

5.SM10(Ground shaking scenarios and site effects)

SM10を見る限り,参加者のほとんどはヨーロッパの人が多く,開催国であるフランスが特に多かった.また,AGUとの合同会議であることもあり,米国からの研究者も多かったが,日本からの研究者は少なかった.地震の少ない地域のためか,地震観測記録を取り扱った研究は少なく,数値解析によるシナリオ地震の計算,人工地震による地下構造調査,常時微動を使った地盤振動特性の評価などの研究が多かった.また,2002年10月31日にイタリア中央部で発生したMolise 地震(Mw=5.8)について,イタリアの何人かの研究者から地震記録の紹介や被害と地盤特性の関係などについて発表があった.しかし,K-netのようなデジタル強震計が全国に配置されている日本と比べて,観測点数も少なく,アナログ地震計もまだまだ現役という状況を見て,地震観測に関しては日本ははるかに恵まれていることを再認識したが,これも1995年の兵庫県南部地震によると考えると複雑な思いもした.

6.おわりに

参加人数が多く,会場が狭く感じた感は否めないが,このような複数の学会が時々合同で会議を行うのも,学会同士の交流ができてとてもよいことだと思う.会議についての紹介はこれで終わるが,別ページに現地で感じたことや体験した出来事を書いたのでご興味のある方はこれもご覧いただきたい.

コラムトップページに戻る